第176回北海道診療情報管理研究会学術集会(報告)

2025.10.17 UP

【作成日】:令和7年9月24日

【報告者】:内田 諭志 【施設・部門名】:我汝会えにわ病院 診療情報管理室

【開催日時】

第176回北海道診療情報管理研究会学術集会

令和7年9月13日(土)13時30分~16時10分

【講演1】

タイトル:「医療の質を“見える化”するデータ基盤整備と統計解析の力 -診療情報管理士に求められる視点と実践力-」

講 師:山梨大学大学院総合研究部医学域臨床医学系特任教授・同附属病院病院長補佐 小林 美亜 様

【講演1】1.講義内容紹介

医療の質は目に見えにくい概念であり、患者・医療者・経営者それぞれが異なる視点を持つため、共通の指標で「見える化」することが重要であると述べられました。そのために臨床指標を活用し、現状把握、要因分析、改善につなげる仕組みが必要であることが示されました。

ご講演では、ドナベディアンモデル(構造・過程・成果)を用いた評価の考え方や、診療報酬制度における質評価の位置づけ、また平均値と中央値の使い分け、四分位範囲を活用したベンチマーキングの具体例などが解説されました。さらに、転倒・転落や身体的拘束の評価・改善活動など、日常業務に直結する事例も多く紹介されました。

また、電子カルテの限界やデータの二次利用の課題、DX推進における「現場の声を反映したシステム設計」の重要性についても言及がありました。単にデータを集めるのではなく、改善につなげる活用こそが診療情報管理士の役割であると強調されました。

【講演1】2.学んだこと

今回のご講演を通じて、医療の質を客観的に評価するためには臨床指標を基盤とし、構造・過程・成果の三側面から分析するドナベディアンモデルの活用が有効であることを学びました。さらに、平均値と中央値の使い分けや四分位範囲による比較といった具体的な統計手法が、単なる数値の提示にとどまらず、改善の方向性を示すための重要な視点であることを理解しました。また、電子カルテの限界やデータ二次利用の課題を踏まえ、データの質を担保することと、現場の声を反映したDX推進の必要性も改めて認識しました。

【講演1】3. 業務に活かしたい点

日常業務においては、転倒・転落や身体的拘束の評価・改善といった具体的な臨床事例を参考に、収集したデータを分析して改善活動へと結びつける取り組みをより意識的に行いたいと思います。特に、統計的な手法を用いたベンチマーキングを活用することで、自施設の位置づけを明確にし、他施設との比較から改善点を見出す実践を進めたいと考えます。また、DXの推進に際しては、単なるシステム導入にとどまらず、現場に即した改善につながる設計を意識し、診療情報管理士としての専門性を活かして提案できるよう努めたいと思います。

【まとめ】※感想など

今回の講演を通じて、私たちは診療情報管理士が担うべき専門性と実践力を改めて認識しました。特に、データの収集から解析、そして改善へとつなぐ一連のプロセスにおいて、診療情報管理士が果たす重要な役割を再確認する機会となりました。

【講演2】

タイトル:「データ主導社会における統計が開く医療の未来 -変革の担い手としての診療情報管理士-」

講 師:総務省政策統括官付 国際統計管理官 永田 真一 様

【講演2】1.講義内容紹介

行政官として国内外の幅広い政策に携わった経験をもとに、統計と医療データの持つ力について多角的に解説されました。統計は国の政策判断の基盤であり、SDGsやWell-beingといった国際目標においても重要な役割を果たしていること、日本が提供する医療関連データが国際比較や指標作成に反映されていることが紹介されました。また、統計の信頼性を損なう事例が国内外で問題となってきた経緯に触れ、正確で透明性の高い統計こそが国民生活を守り、国際的信頼を築くために欠かせないと強調されました。

医療分野に関しては、抗菌薬耐性菌の割合や疾病負荷の分析など、診療情報管理士が関わる日常のデータがSDGsの進捗評価やWHOのデータベースに活用されている実例が示されました。さらに、人口減少と人手不足が進む中で医療DXの推進は不可欠であり、電子カルテの全国普及やデータ基盤の標準化、マイナンバーカードを活用した医療情報の連携などが国策として進められていることが述べられました。その際、単なるシステム導入ではなく、業務全体の設計を見直し、効率的で質の高い医療提供につなげる必要性が指摘されました。

最後に、診療情報管理士が収集・管理する正確なデータは、医療政策や国際交渉を支える基盤であり、今後は情報セキュリティや国際標準化への対応も含めて、社会の変革を担う重要な役割を果たしていく存在であると結ばれました。

【講演2】2.学んだこと

今回のご講演を通じて、診療情報管理士が扱う日常的なデータが国内の医療政策だけでなく、SDGsやWHOの国際指標といったグローバルな枠組みにまで直結していることを学びました。統計の信頼性が国の政策判断や国際的な信頼に直結すること、また透明性の高いデータ管理が国民生活を守る要となることを強く認識しました。さらに、人口減少や人手不足が避けられない状況において、医療DXを単なるシステム導入にとどめず、業務設計の見直しを伴う「改革」として推進することの重要性を理解しました。

【講演2】3. 業務に活かしたい点

日々の業務においては、統計的な正確性と信頼性を意識し、収集・管理するデータが将来的に国際比較や政策立案に利用され得るという視点を持ちたいと考えます。特に、抗菌薬耐性菌などのテーマは自施設のデータ収集にも関連が深く、質の高い入力・管理が医療の改善だけでなく国際的な課題解決にも寄与するという意識を持ち続けたいと思います。また、DX推進の中では、現場の業務効率化や医療提供体制の質向上につながるよう、単なる「電子化」ではなく全体最適を意識した運用改善の提案に取り組みたいと考えます。

【まとめ】※感想など

今回の講演は、診療情報管理士の業務が国内外に大きな影響を与えていることを改めて実感する、大変貴重な機会となりました。

(記録記載者;えにわ病院 内田 諭志)

第175回北海道診療情報管理研究会学術集会(報告)

2025.10.17 UP

令和7年6月7日(土)株式会社モロオ ANNEX-1(5階大会議室)において、「第175回北海道診療情報管理研究会学術集会」が開催されました。

当日は、好天にも恵まれるなか、第34回YOSAKOIソーラン祭り、第67回北大祭など多くのイベントが行われておりましたが、会場・Web参加併せて100名を超える会員の皆様にご参加いただきました。

第一部講演:「ランサムウェア攻撃の院内情報セキュリティ対策について」

講師:大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター

医療情報部 診療情報管理室 総括主査 森藤祐史 様

実際にランサムウェア攻撃の被害に遭われた実体験を基に下記の内容などご講演頂きました。

・ランサムウェアとは何か(ばらまき、標的型、RaaS)

・被害の状況(当日の状況、困ったこと、発生要因、問題点など)

・過去記録の参照環境の構築(DACS、PACSなど被害のなかった情報の利用)

・再発防止、体制強化(反省と今後の組織的な取り組み)

・データのバックアップとリサイクル

・情報伝達の課題

・医療機器の管理

・OSのセキュリティ(サーバーやクライアントのWindows)

・デバイスセキュリティ(モバイル端末の悩み)

サイバー攻撃は驚異的なスピードで進んでおり、被害に遭うとシステムの完全復旧までには2か月以上の日数を要するほか、調査復旧には多額の費用も要したこと。部門システムのVPN装置の脆弱性がそのままにされていたことが被害の原因であったこと、その他にも管理しやすいように簡易なパスワードがされていたこと、部門システムと電子カルテ側を繋ぐセキュリティ装置も安価な一般家庭用に近いものが使われていたことなど、セキュリティの抜け穴、セキュリティ対策の重要性、サイバー攻撃後の対応、サイバー攻撃を想定したBCPの必要性などについてわかりやすくご講演頂きました。

医療情報部門において、診療情報管理士が強く係わっている立場として、病院側もベンダー任せにしない、経営戦略と整合したIT戦略計画の策定を含めた組織のITガバナンスの確立が重要であるとのスライドの言葉が強く心に残りました。

第二部講演:「DPCオープンデータを各施設でどのように生かすことができるか」

講師:国際医療福祉大学 赤坂心理・医療福祉マネジメント学部

医療マネジメント学科 大学院医学研究科 石川ベンジャミン光一 様

公開されているDPCデータから各施設の機能が見えてくることなどを含めた内容のご講演を頂きました。

・DPCオープンデータ

・北海道の医療圏、人口と病院

・DPCデータに見る地域の状況

・2040年に向けた新たな地域医療構想等の検討

当初、82の特定機能病院から始まったDPC制度であったものが、現在は一般病院の80%以上がDPCに関連するデータを作っているので、実名の病院名で実施されている医療の情報が分かることから地域分析などに利用されていること、公表されているDPCデータは、施設概要表という参加施設の名前や病床数が示されているほか、それぞれの集計のセクションごとにどのようなデータを集計の対象としているのか、或いは除外したデータの件数なども示されているのでそのことを理解してデータを利用して欲しいことも含め、DPCデータにはどのようなデータが提出されているのか、どのように利用することができ、どのようなことに注意しなければならないのかなど、とてもわかりやすくご講演頂きました。

また、DPCデータや公表されている様々なデータを活用しながら、「地域の患者・要介護者を支えられる地域全体を俯瞰した構想」「今後の連携・再編・集約化をイメージできる医療機関機能に着目した医療提供体制の構築」「限られたマンパワーにおけるより効率的な医療提供の実現」など、病床の機能を見るだけではなく医療機関としての機能を見ながら、地域の医療や介護との連携強化も図ったうえで2040年に向けた地域の医療構想を検討する必要があることを認識できたように思えます。

第一部講演、第二部講演を通して、ランサムウェア攻撃に対して、各施設がやるべきことやらなければならないことが理解でき、また、将来の高齢者社会・生産年齢人口の減少時代をどう考え対応していくべきかを今から考えていく必要があることが認識できた学術集会であったと思います。 文責:髙橋伯明

第158回北海道診療情報管理研究会学術集会(報告)

2021.05.12 UP

令和3年3月13日(土)Zoom ウェビナー形式による WEB 開催 にて、第158回北海道診療情報管理研究会学術集会が開催されました。

■第 1 部 講演 (13:35-14:30)

「登録した診療情報を活用していますか?

~事例をもとに診療情報の活用について一緒に考えよう~」

診療情報管理研究会 理事 初山 貴 様

ご講演前半は診療情報管理の変遷を分かりやすく、過去の事例や学会論文を用いてお話いただきました。時代やツールが変わっても活用に備えてデータの作成をするという診療情報管理の基礎は不変であり、蓄積した情報は活用されて初めてその価値が生きてきます。特別なことではなく、日常業務の中で情報管理の力を養うことが重要であると認識いたしました。

ご講演前半は診療情報管理の変遷を分かりやすく、過去の事例や学会論文を用いてお話いただきました。時代やツールが変わっても活用に備えてデータの作成をするという診療情報管理の基礎は不変であり、蓄積した情報は活用されて初めてその価値が生きてきます。特別なことではなく、日常業務の中で情報管理の力を養うことが重要であると認識いたしました。

そして後半は、「診療情報管理士テキスト」や「診療情報管理士業務指針」を引用し情報の定義・活用を振り返っていただき、勤務されている北海道大学病院の実務例の紹介がありました。ご講演冒頭にもお話しいただいたように、情報のニーズは、医療機関や部署・担当業務で異なります。日頃からデータを俯瞰してみるという意識をもつことで、活用のチャンスが訪れた時に生かせると思いました。

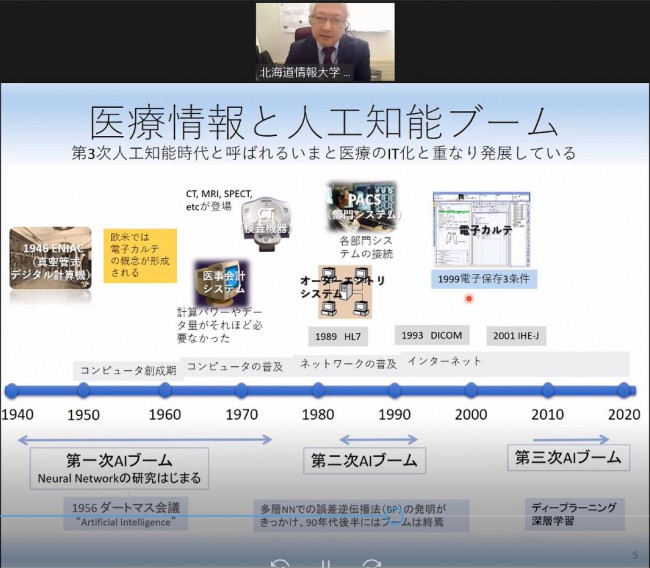

■第 2 部 講演 (14:45-15:55)

「医療 AI 時代の診療情報管理」

北海道情報大学 医療情報学部 医療情報学科 教授 上杉 正人 様

情報学を専攻している学生さんが学んでいるような専門的なお話を拝聴でき、大変貴重なお時間でした。これまでは、「人工知能」は万能だから人間はいらなくなると多くの一般人は思っており、AIが普及するとなくなる職業の中に診療情報管理士も含まれ、心配な情報も目にしておりました。しかし、今回「人工知能に『知能』はない 擬人化して考えるのは誤り」「人間が与えた入力データに対して、訓練されたように答えるよう推論(計算)するだけのもの」、AIが医療現場で活躍する背景には、人によってデータの質を担保することが重要であるとお話しいただき、私自身が「某人型ロボット P君」になってしまわぬよう自ら考えて情報を取り扱わなければと、再認識いたしました。

情報学を専攻している学生さんが学んでいるような専門的なお話を拝聴でき、大変貴重なお時間でした。これまでは、「人工知能」は万能だから人間はいらなくなると多くの一般人は思っており、AIが普及するとなくなる職業の中に診療情報管理士も含まれ、心配な情報も目にしておりました。しかし、今回「人工知能に『知能』はない 擬人化して考えるのは誤り」「人間が与えた入力データに対して、訓練されたように答えるよう推論(計算)するだけのもの」、AIが医療現場で活躍する背景には、人によってデータの質を担保することが重要であるとお話しいただき、私自身が「某人型ロボット P君」になってしまわぬよう自ら考えて情報を取り扱わなければと、再認識いたしました。

第1部から第2部を通して、診療情報管理の過去から未来を学ぶことができ、とても有意義な時間となりました。また、はじめてのWEB開催で、しかも自宅からの参加でしたが、集中力が切れることもなくあっという間の2時間半でした。しかし、集合形式ならでは、ということもありますので、一日も早く皆さんと再会できる日が訪れるとうれしいなとより一層強く思いました。

【北海道大学病院 医療支援課 診療録情報係 山口華代子(担当理事 山田 浩貴)】

第157回北海道診療情報管理研究会学術集会(報告)

2020.07.30 UP

令和元年12月7日(土)株式会社 ほくやく にて、第157回北海道診療情報管理研究会学術集会開催されました。

今回は会員の皆様による下記12題の研究発表があり、診療情報管理業務や院内がん登録業務をはじめ、DPCデータ分析、地域連携での紹介情報分析など多岐にわたる内容の発表がありました。

第1部

1.院内がん登録における登録対象の判定作業効率化への取り組み

王子総合病院 診療録管理センター 髙橋 志穂

2.がん登録業務の体制強化を目指した取り組み

製鉄記念室蘭病院 診療情報管理課 佐藤 育美

3.地域医療連携室への看護職配置と外部コンサルトを導入した増患対策について

旭川赤十字病院 医療社会事業部 地域医療連携室 山田 浩貴

4.かかりつけ医に対する退院時サマリー送付の取り組みについて

旭川赤十字病院 医療社会事業部 地域医療連携室 山田 結香

5.当院における紹介患者情報の経年比較及び分析

札幌南三条病院 情報管理室 高倉 絵美

6.死因としての老衰について

中村記念病院 院長 中村 博彦

第2部

7.当院の DPC/PDPS の現状とこれから

国立病院機構旭川医療センター 診療情報管理室 佐藤 慎介

8. DPC データと医療情報システムの情報を結合した分析帳票作成の取組

北海道大学病院 経営企画課 初山 貴

9.電子カルテ更新時における診療記録の運用について

名寄市立総合病院 診療部 診療情報管理室 昆 貴行

10.診療情報データを利用した肺血栓塞栓症予防実施率の妥当性検証手法の検討

社会医療法人札幌中央病院 事務部 診療情報管理課 佐藤 舞

11.転倒予防ラウンドチームへの情報提供と効果

王子総合病院 診療録管理センター 久保 博文

12.医療事故調査制度施行における死亡症例検討会の取り組みについて

北見赤十字病院 事務部 診療情報管理課 石本 莉奈

第1部では、院内がん登録体制強化や判定作業効率化の発表があり、すぐにでも自院へフィードバックできる内容でした。

また、地域連携業務での発表では紹介状情報と外来病名、入院情報を結び付けて分析を行った事例や、かかりつけ医に対して地域連携システムを活用してサマリーを送付する取り組みなど、診療情報管理士の活躍の広がりを実感させられました。

さらに、1部最後の中村会長の発表では「死因としての老衰について」を原死因の定義から死因統計の目的、WHOの分類規則に則し「死亡診断書に老衰と記載することは避けるべきである」と診療情報管理士に熱いメッセージをいただきました。

第2部では、院内の診療情報データを活用した事例の発表があり、診療情報管理士はコーディングやがん登録のみならず、DPCデータ等の診療情報分析でも活躍していると実感いたしました。

また、電子カルテ更新時のカルテ運用や医療事故調査制度の発表もありました。

例年、この研究発表会は日本診療情報管理学会などの全国レベルの発表からすぐに自院で取り組める内容のものまで、とても内容が充実していると思います。

当日参加された会員の皆様には、これらの発表を参考に、自院へフィードバック、アクションを起こしていただければと思います。

そして、その結果を次回の研究発表会で発表していただければ幸いです。

今回、学術研修部の不手際にて開催レポートが遅くなりましたこと、この場をお借りお詫びいたします。

(担当理事 山田)

第156回北海道診療情報管理研究会学術集会(報告)

2019.12.09 UP

令和元年9月14日(土)株式会社モロオ ANNEX-1において「第156回北海道診療情報管理研究会学術集会」が開催されました。

第一部講演

「診療情報の分類整理と活用」 講師:野間 充 先生

診療情報の有効な活用方法を学ぶため、今回参加しました。実際は、診療記録(紙、電子)、レントゲン袋、文書(スキャン)等の整理から人工知能(AI)を利用した近未来的な話まで、幅広い範囲の講演内容で濃密な90分間でした。

最初に、先生の自己紹介と診療情報に関する歴史についてご講演いただきました。先生がこれまでに赴任した、幾多の病院でそれぞれ診療録やレントゲン袋等の扱いについて大きな差があったことが述べられました。

次に、病院情報システムにおける診療情報の分類整理と題しまして、電子カルテ等における、膨大な診療情報の分類整理と利活用についてお話いただき、整然と一元的に分類整理を行えば、無限のアウトプットが行えることがわかり、自院でも自在に電子カルテを利活用してみたいと思いました。

最後に、診療記録作成の督促及び診療記録を支援するNECの取り組みとして、現在、NECが開発中の技術の紹介でした。主に、診療情報管理士の多くが日ごろ、ルーチンワークとしている、退院時サマリの督促、診療記録の量的監査等。そして、音声による記録作成支援、人工知能(AI)を用いた分類整理等、RPAと呼ばれる、ソフトウエアロボットのお話は大変興味深かったです。

診療情報を取り巻く環境は、日進月歩進んでおり、IT化に置いていかれないようにし、かつ、基本は変わらないので、そこはしっかりと押さえていかねばと改めて思いました。

第二部講演

「様々なフィールドで活躍している診療情報管理士」として各業務にあたっている5分野の診療情報管理士に講演いただきました。

①経営管理:経営管理と診療情報管理士としての役割

演 者:公益社団法人 北海道勤労者医療協会 勤医協中央病院 鶴谷 拓雄

【内容】

診療データを最大限に有効活用し、収益増に向けた医療活動方針の作成をはじめ、DPC係数やDPC期間比率を取り上げ、空床確保を含む急性期機能向上に分析活用し、より効率的な経営に貢献する取組について説明、又、診療情報管理士の必要性を粘り強く説き、資格取得に向けた支援制度を創設した発表でした。

②医師事務作業補助:当院の医師事務作業補助業務について

演 者:日本赤十字社 旭川赤十字病院 山田 浩貴

【内容】

旭川赤十字病院では、19名の診療情報管理士、33名の医師事務作業補助者が各セクションで活躍しており、特に、医師事務作業補助者については行ってよい業務が限定的だが、規模、人数により各施設により様々。

医師事務作業補助者の新人教育はある程度の医学知識がある診療情報管理士が行うのと、そうでないのでは全然違う。医師事務作業補助者の指導者クラスの育成は大変。診療情報管理士は日々勉強を怠らないことが大切。

③地域連携:様々なフィールドで活躍している診療情報管理士「地域医療連携」

演 者:市立函館病院 平田 愛起

【内容】

地域医療連携システムに関する業務をはじめ、医師派遣の旅費に関すること、退院の返書管理、データ集計業務等のデスクワークから、講演会、各種研修会の準備、各医療機関への挨拶回り(営業)等々、多岐に渡る医療連携課の業務の紹介でした。

あと、五稜郭タワーのピンクリボンキャンペーンライトアップにも関係しているのは驚きでした。

④がん登録:診療情報管理士が行うがん登録 ~当部署のがん登録業務について~

演 者:王子総合病院 延藤 雅仁

【内容】

業務の一つとして、がん登録が行われているが、登録業務、届出票提出はもとより、データを元にした、現況報告書、統計作成、DPCを使ったQI研究へのデータ提出等かなり細かな業務が行われている。登録態勢も充実しており、登録件数は年々増加している。診療情報管理士の資格が医学知識、コーディング知識で生かされ、日々の登録判定作業を効率的に進めることができる。

今後は、ケースファインディングの効率化、品質管理システムの作成・改善、登録の精度向上が目標とのことです。

⑤情報システム管理:情報システム管理

演 者:社会医療法人禎心会 札幌禎心会病院 濱田 朋里

【内容】

演者は、林業・造園、短大のコンピュータ管理等を経て医療業界へ入った管理士。最初に入職した病院では、電子カルテ、オーダリングは一切なく全て紙媒体でその上人数が少数で受付や当直までこなした。

しかし、電子カルテに接することなく管理士として致命的と判断し、現在の病院に入職。しかし、情報システム管理やデータ抽出が主で、プロ意識から、ハードな要求にも応え、多忙な毎日を送っているとのことです。診療情報管理士はシステムと医療の両方の知識を持って院内の橋渡しをすることが理想。

講演が終了後、演者全員が集まりパネルディスカッションが行われ、発表演題についての質疑応答、それぞれの施設での立場や知名度などの発表がありました。

【旭川医療センター 佐藤 慎介(担当理事 山田 浩貴)】

第155回北海道診療情報管理研究会学術集会(報告)

2019.09.12 UP

第155回北海道診療情報管理研究会学術集会が下記日程にて開催されました。

2019年6月8日(土) 13時30分~17時00分

株式会社モロオ ANNEX-1 5階会議室 ■第 1 部 講演

■第 1 部 講演

「診療情報管理士教育の現状と未来」

一般社団法人日本病院会 教育部部長 横堀 由喜子様

令和最初の学術集会は、好天に恵まれ、YOSAKOIソーラン祭り、そして、サザンオールスターズLIVE TOUR2019で、札幌の人口密度がとても高い中での開催となりました。第1部は、

・診療情報管理士教育の現状

・ICD-11

・海外の情報(WHO-FIC,GHWC、GAC,IFHIMA)

・日本診療情報管理学会の取組み

・診療情報管理士の未来へ

の内容でご講演いただきました。

診療情報管理士教育カリキュラム変更やICD-11導入を前に、この先、教育と実務はどのような道を進んでゆくのだろうと不安と妄想が膨らんでいる今日この頃ゆえ、世界の診療情報管理の現場を知る横堀先生のお話を直接うかがうことができたのは近い将来が少し見えてきたようで、大変貴重なお時間となりました。

診療情報管理士の携わる業務は、施設や部署により多様化しており、ICD-11が「本」という物理的な形でなくなることで、よりイメージしにくく感じていました。

しかし、すでに診療録管理から診療情報管理へ身近な部分は形を変えてきており、目線をちょっと変えれば、もっともな方向に進んでいるのだと安心する部分と、初めて知る部分と、たくさんのことを学ぶことができました。

従来より、診療情報管理士は施設の縁の下の力持ち的存在であり、その都度様々な場面で活躍してきました。そのような意味でも、ICD-11実用化に向けて教育体制から準備をしていると理解し、これから認定を受けて医療現場に入ってこられる方々から新たな知識を得ることで、自己研鑽につなげたいと思っております。 ■令和元年度 総会

■令和元年度 総会 ■第 2 部 講演

■第 2 部 講演

「病理組織診断書を読むための基礎知識」

JA 北海道厚生連 札幌厚生病院 病理診断科 主任部長 後藤田 裕子先生

第2部は、がん登録における5大がんを中心に、病理診断報告書を読み解く際の注意点の講義をしていただきました。がん登録実務者は、一部、日本独自およびがん登録特有ルールが含まれていることを認知し登録を行っています。

今回、知っておくべき腫瘍学本来のルールを説明していただいたことで、病理診断報告書を正しく見ることのポイントを確認することができました。自分自身、組織形態や診断名など、登録に必要な部分だけを探りながら見ていることが多いように感じたので、あらためて、可能な限り所見欄も読み、そこから得られる情報をがん登録ルールに当てはめて理解することで、より正確な登録ができるようにならなければと思いました。

今回配布していただいた資料は、基本的なポイントをまとめていただいたものなので、そのまま実務に活用させていただきます。 ただ残念なことに、機材のアクシデントにより、ご用意いただいた講義用スライドを拝見することができませんでした。ぜひ、またの機会に後藤田先生の講義を拝聴したいです。生涯教育セミナーのご担当の方にお願い申し上げます。

ただ残念なことに、機材のアクシデントにより、ご用意いただいた講義用スライドを拝見することができませんでした。ぜひ、またの機会に後藤田先生の講義を拝聴したいです。生涯教育セミナーのご担当の方にお願い申し上げます。

北海道大学病院 医療支援課 診療録情報係

山口 華代子(担当理事 近藤)

生涯教育セミナー(中級)

2019.06.25 UP

生涯教育セミナー中級「コーディング演習」

開催日時:2019年3月23日(土曜日)13時30分~17時00分

会 場:北農健保会館(エルム)

単 元:コーディング演習(中級)

会場の健保会館が改修中とあって、工事の音と共にコーディング演習が開催されました。3月の多忙な時期と重なったためか、参加者10名という人数でしたが、寒の戻りや工事の音にも負けないくらい、グループ演習が熱心に行われました。症例は5症例で事前配布し、参加者を3グループに分け、それぞれのグループ毎に進行役、書記、発表者を決めて、演習が開始されました。

症例毎に行われたグループ解答の発表後、委員による解答・症例に関連した解説が行われました。

症例ごとにまとめたアンケートの感想は次の通りです。

【症例1】 びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫(DLBCL:回腸再発)

感想 〇検査の所見後の病名を主病名にするところが勉強になった (同様2件)

〇主病名の選択、二重コーディング(レビー小体認知症など)

【症例2】 転移性小脳及び髄膜腫瘍(放射線治療)

感想 〇乳癌のタイプとか勉強になった

〇主病名を間違えた

〇Zコードの付け方が難しかった

○自施設と同じ症例だったので簡単だった

【症例3】 重複癌(膵管内乳頭粘液性癌、S状結腸癌)

感想 〇重複癌というのがあり考え方が難しかった (同様2件)

○主病名の選択が難しかった

○重複癌 C97とは考えなかった

【症例4】 重複癌(膵尾部癌、上行結腸癌)

感想 〇主病名の付け方が難しかった

○重複癌の考え方が難しかった

○重複癌 C97とは考えなかった

【症例5】 原発不明癌

感想 〇診断名を退院時要約や病理診断からも拾うのが勉強になった(1年未満の方)

○一番難しかったが概ねできた

○原発癌とは考えなかった

コーディング演習全体に対しては、コーディングはもとより、参加者がグループワークで得られた他院の実務についての情報交換をできたことが、大変参考になったようです。

今回参加していただいた方々の、職種とコーディング歴は以下の通りです。

<職種区分>

・診療情報管理士 10名

<コーディング歴>

・1年未満 2名 ・2-3年未満 3名 ・3~5年未満 3名 ・5年以上 2名

生涯教育セミナーコーディング班は、参加者皆様の日ごろの実務のお手伝いができるよう、今後のコーディングセミナーを考えていきたいと思います。セミナーで得たものを、一つでも多く自施設にもって帰られることを目標としています。

是非参加され、多くのご意見をお聞かせください。

【文責 湯野、担当理事 宮津】

生涯教育セミナー(初級)

2019.06.25 UP

生涯教育セミナー(初級)が下記の日程で開催されました。

開催日時: 平成31年3月23日(土) 10時30分~12時30分

場 所: 北濃健保会館(エルム)

単 元: がん登録演習

今回は,膀胱と前立腺の2部位の症例についてグループ演習を行いました。どちらの部位も2018年症例より登録方法(考え方)が変更となった箇所があるため,その部分を中心に解説をさせていただきました。膀胱はTUR-Bt症例のT分類の決定について,前立腺は形態コードと付加因子の登録方法についてなど。

今回の演習問題は,主要5部位(5大がん)以外の部位ということもあり,初級にしては少し難しい内容でした。そのため,解答に苦慮している方もみられましたが,参加者同士で助け合っている姿が多く見られ,皆さんとても熱心に取り組まれていました。

今回のセミナーで学んだ知識を自院へ持ち帰って,日常業務で活用していただければ幸いです。当日、参加された皆様お疲れ様でした。

【文責:三橋】

第154回北海道診療情報管理研究会学術集会(報告)

2019.06.18 UP

第154回北海道診療情報管理研究会学術集会が下記の日程で開催されました。

日 時:平成31年3月16日(土)13時30分~17時00分 会 場:第一三共株式会社

参加された方の参加レポートをご紹介します。

◆第Ⅰ部講演

「最新の UICC TNM 悪性腫瘍の分類 第 8 版を学ぶ」 国立研究開発法人国立がん研究センター がん対策情報センターがん登録センター 院内がん登録室 診療情報管理士 江森 佳子 様

第1部では、主に第8版のUICC TNM分類についての内容でした。

基礎的なT・N・Mの分類についての解説をはじめ、第7版から第8版への変更点を中心にお話いただき、UICCに掲載されていることだけでなく、分類する上での注意点等を交えての内容だったため、初級者研修で覚えた内容の復習から、実務においての注意すべきことも理解できました。

今回学んだことをもとに正しいTNM分類を登録することで、 集計されたがん登録データを活用することにつなげられるのではと感じました。

◆第Ⅱ部講演

◆第Ⅱ部講演

「画像を読む!放射線診断専門医は画像の何を見て判断しているのか」

北海道公立大学法人 札幌医科大学 放射線診断学 講師 山 直也 様

第2部では、画像診断を読み取ることについての内容でした。

なぜこのような診断に至ったのか、なぜこの条件で撮影することになったのか等の理由を知ることができ、CT・MRI・PET診断の特性や画像処理についてなどもお話いただいたため、普段何気なく見ているCTやMRIの画像やレポートについて、理解を深めることにつながりました。

毎日がん登録の業務に携わっている私にとって、先生も講義の所々でおっしゃっていましたが、丸暗記するだけでなく理由を知ることによって、画像診断の意味や患者の病勢を理解したうえで病期分類を登録できるようになるのではないかと思いました。

大変有意義な研修となりました。どうもありがとうございました。

【文責:鈴木いづみ、担当理事:宮津】

【文責:鈴木いづみ、担当理事:宮津】

生涯教育セミナー(上級)

2019.04.12 UP

生涯教育セミナープレ上級が下記の日程で開催されました。

開催日:平成31年2月16日(土曜日)

場 所:北海道大学病院 会議室棟 症例検討室

単元「BSC -基礎と応用」(13:45~15:15)

単元「コミュニケーションスキル」(15:30~17:00)

参加された方の参加記をご紹介します。

《生涯教育セミナー参加記:砂川市立病院 医事課診療情報係 松嶋ゆかり》

生涯教育セミナーとして、初めて2月16日に開催された上級を対象としたプレ開催の案内を頂きました。

Ⅰ. 「BSC-基礎と応用」 講師:産業医科大学病院 本野勝己 先生(13:45~15:15)

当院でも導入しているBSCの活用などを学びたく参加させて頂きました。(医療関係者はBSCと聞くとベスト・サポーティブ・ケアが頭に浮かぶと思いますが、今回はバランス・スコアカードという経営戦略のシステムです。)

諸外国や民間企業においてBSCは普及しており、病院のBSCの目的は、病院が永く存在する為には安定した経営が重要である事から、顧客の動きを可視化して良質な医療を提供する為に評価を数値化した戦略ツールである。

BSCは、「ミッション・ビジョン・戦略・戦術」をテーマに「財務・顧客・プロセス・学習」に分かれた各数値目標をアクションプランシートに書き出し、PDCAサイクルにて検証していきます。

資料の中には、SWOT分析もあり、身近なところから問題意識や改善対策も可能であると気づく事も出来ました。

演習問題も用意されておりましたが、一人で取り組むモノではなく、自院の部署長等が意見や知恵を出し合い、自院のめざすビジョンを決めるところから始まるものであると認識しました。

他院では宿泊合宿のようなイベントを実施している話を拝聴し、取組みの崇高さに敬服致しました。

最後に、診療情報担当者はデータを扱っている為、ファシリテーター役を担って、経営に参画していく事も望まれていると感じました。

Ⅱ. 「コミュニケーションスキル」 講師:王子総合病院 久保理事(15:30~17:00)

久保理事は、看護師の有資格者であり、患者に寄り添う事や新人看護師の指導経験等を基にしたコミュニケーションの基礎をご講演頂きました。

資料の中に「自分のタイプを知ろう」という事で、クイズ形式の心理テストや設問に答えて自分のタイプを知る時間もありました。採点表にて4タイプに分け、そのタイプ別に対応の際に気を付ける例等をご提示頂きました。

4タイプは簡単な目安であり、相手との意思疎通をはかる事は難しいですが、相手に対し「興味を持ち、リサーチを惜しまない」事は、自分のコミュニケーションのスキルを高める事にもつながるとの事でした。

当係においても、様々な世代が働いておりますが、一人ひとりの趣味や特技などにも興味を抱く事は、対人感度を上げコミュニケーションスキルを高める事に繋がり、今後もアンテナを広げていく事が大事であると思いました。

次回は、グループ分けでシミュレーションなどの実践も検討して頂けるようですので、参加したいと思っております。

《生涯教育部より》 最後に参加者アンケートの一部をご紹介いたします。

・演習を行いそれに対して意見やアドバイスを聞きたいと思った

・とても分かりやすかったです。次回を楽しみにしています。

・講義中に言っていたBCSの基礎を今日は学べたので、演習問題を次回はグループワークで行い たいと思いました。

・自分の事も相手の事も改めて分かったので良かったです。

・上司や後輩とのコミュニケーションは難しいとところがありますが、自分のタイプを知る事や相手のタイプを考えて接することで少しでも円滑になればいいなと思いました。

・ディスカッションでいろいろな話を聞けて良かったです。

・自分を知る機会となり、勉強になりました。

『生涯教育セミナー』は、診療情報管理士の卒後教育・生涯教育として会員の方々のご意見を参考にさせて頂きながら今後も取り組んで参ります。

次回セミナーでもお会いできますことを願っております。

【文責:久保】